Roel Goussey °1947

La mer rapiécée

« (…) Il faut avoir distingué les deux éléments de la mélodie de la vie dans leur forme primitive ; il faut décortiquer le tumulte grondant de la mer et en extraire le rythme du bruit des vagues, et avoir, de l’embrouillamini de la conversation quotidienne, démêlé la ligne vivante qui porte les autres. Il faut disposer côte à côte les couleurs pures pour apprendre à connaître leurs contrastes et leurs affinités. Il faut avoir oublié le beaucoup, pour l’amour de l’important. » (Rainer Maria Rilke, « Notes sur la mélodie des choses », 1898, trad. B. Pautrat, Allia, 2008.)

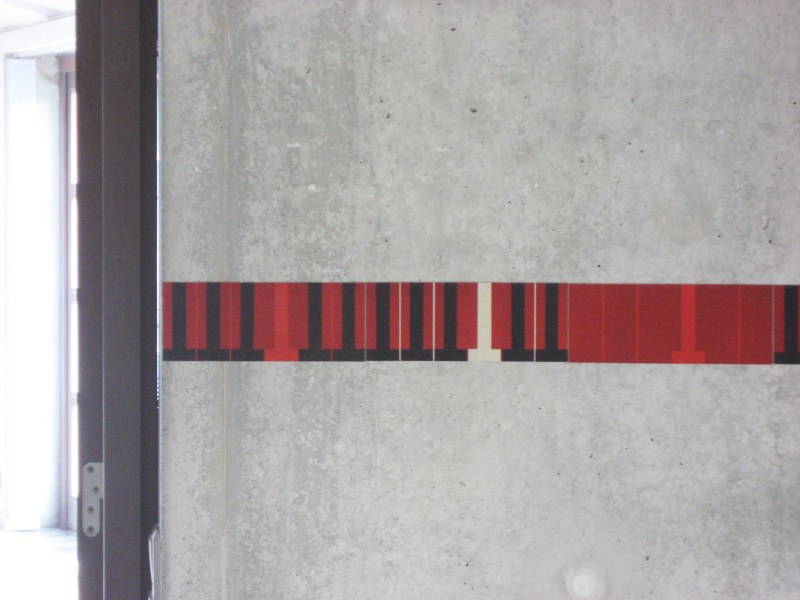

L’art de Roel Goussey semble être un jour sorti de la mer et n’avoir de cesse d’y retourner. Probablement faut-il être né à Ostende pour savoir ce que c’est : les autres sont condamnés à y retourner, y retourner et y retourner encore, pour tenter de voir, de savoir, de sentir. Peut-être même n’y a-t-il rien à voir, rien de plus à savoir, et pourtant tout est là. Côte à côte les couleurs pures, le rythme et le tumulte, le point et le trait ; et puis l’apprentissage du discernement entre le beaucoup et l’important.

C’est un poète, le premier qui a eu l’idée qu’il fallait nommer, comme autant de gouttes, chacune des couleurs. C’est un fou, celui qui, le premier, a essayé. Seul un peintre peut les réconcilier – ou même simplement concilier ces acharnés du paradoxe, ces conquérants de l’aporie.

Avec la mer, la pratique de Roel Goussey semble avoir en commun de ne connaître, de ne vouloir désigner aucune frontière. Tout est mélange mais rien ne se perd. On voit bien un horizon, une bordure entre la terre et l’eau, entre l’eau et le ciel, mais si la différence est claire, en tracer la limite revêt toujours quelque chose d’arbitraire et de lapidaire, d’artificiel : l’horizon est une invention de peintre, au mieux ; au pire, une décision de géomètre. Une eau se jette dans l’autre, tout comme une technique se prolonge dans sa voisine – comment les dissocier ? Dans sa tête, dans son vaste atelier, sur les murs ou au fil des pages, Roel Goussey aime séparer les choses, les distinguer. Du moins il essaie. Il y a des périodes, des dominantes, des manies ou une obsession, des variations, un systématisme parfois, un fil rouge qui guident certaines expériences. Des souvenirs aussi, des impressions, des sensations : eux seuls dictent une différence légitime. Mais si l’on veut se pencher sur l’aspect à la fois protéiforme et organique de son œuvre, dans son étrange et incessante dialectique entre mouvement (des vagues et de la création) et arrêt (sur une forme, une couleur, une image, une technique), alors séparer un élément d’un autre devient aussi impossible que de départir deux gouttes d’eau, ou même une mer de la suivante. Et même, peut-être, une mélodie d’un tumulte.

D’où aussi la difficulté à isoler, à élire ou choisir une oeuvre plutôt qu’une autre : chacune se retrouve prise, emprise dans une série ou recomposant avec d’autres une architecture particulière, un paysage épars ou foisonnant, au gré d’assemblages à la fois souples et stimulants. Et si chaque œuvre est unique, cela ne signifie pas – bien au contraire – qu’aucune soit définitive.

Cependant, peut-être la logique du fragment laisse-t-elle alors entrevoir chez Goussey la nostalgie d’une unité perdue, l’idéal (illusoire) d’entités réconciliées, de bribes rapiécées, d’une mer que rien n’égare et qui ne laisse rien au hasard, mais qui n’est jamais entière que parce que l’on a pris la peine de la ramasser, de la considérer, de la recoudre. Touche après touche, avec les moyens du bord, mais aussi avec patience et grande délicatesse. Modestie de coquillage, en ces temps où les egos, en se déversant en eux, aiment à se faire aussi gros que des océans…

Dans sa façon de considérer l’impression comme une technique pouvant informer – c’est-à-dire nourrir et infléchir – toutes les autres, Goussey aime d’ailleurs brouiller les pistes et brasser large : s’il est imprimeur, c’est pour explorer différemment le geste de peindre ou de dessiner. Et s’il peint ou dessine, ce n’est que comme une étape dans une plus vaste chaîne de production ou de transformation. Peignant la couleur comme un imprimeur, mais l’imprimant comme un peintre, l’artiste explore sans cesse la frontière, imaginaire elle aussi, entre répétition et variation ; chaque épreuve est sujette à intervention et aucune n’est semblable à l’autre. Le retour incessant à la mer (elle aussi, toujours la même et jamais pareille) déjoue sans cesse l’œil et préserve sa démarche de toute monotonie, de toute monomanie, lui faisant épouser un mouvement qui, considéré de loin ou par un observateur distrait, pourra sembler infime, mais pour un amateur assidu et attentif, riche de perpétuels et essentiels renouvellements.

La même chose vaut pour les objets ou les matériaux, tantôt trouvés, tantôt traités, et là aussi la nuance peut se faire mince – mais indiscutablement elle existe, ou son hypothèse existe. Verre ou métal, cartons et bois, toiles et tissus, papier ou pierre : la façon dont il joue (car toucher la matière est un jeu, un des premiers de l’enfant, succédant aux odeurs) retourne à une curiosité primordiale et érudite à la fois. Simple, parce qu’une forme pauvre ou inachevée n’est jamais déconsidérée ; complexe, parce qu’une haute conscience de l’art et de ses enjeux préside au moindre choix, à la moindre élection. Chaque œuvre se doit d’ailleurs d’être appréhendée dans son épaisseur : couche sur couche s’il s’agit de couleur, feuilletée par le passage du temps, sans cesse reprise à l’épreuve d’une technique. Certes, le grand dessein en demeure architectural ; la mise en forme, empreinte de constantes typographiques ; le parachèvement, influencé par le goût de l’imprimeur. Mais jamais cela ne prend le pas sur la poésie préservée, la poésie immédiate, la poésie infinie de l’objet ou de l’essai considérés dans leur détail, dans leur nudité.

Lithographie, xylographie et sérigraphie peuvent très bien se compléter, aboutir et se rejoindre en une seule œuvre ; des retouches au crayon, au pinceau ou au fusain viennent parfois s’ajouter, apportant l’ultime ingrédient nécessaire ou éloignant, au contraire, délibérément le travail de toute prétention à une perfection de toute façon illusoire… Paradoxe d’un recouvrement qui ne porte les traces d’aucune pâte ni les marques d’aucun outil, mais opère par des aplats et des effets de lissage aux nuances presque imperceptibles. Travail en relief ou en creux… Parallélismes, interférences ou juxtapositions… Recouvrement du support tantôt de façon égale ou uniforme, tantôt en épousant ou en accentuant les défauts, les rainures, les anfractuosités. Artefacts pleinement assumés, ou trompe-l’œil jouant avec les dons de la nature…

Tous les moyens sont bons s’ils servent une même intention décidée, et peu importent les catégories si l’on ne peut pas jouer avec elles et réinventer, au passage, quelques règles. Car, comme l’a très bien pointé dans un texte d’il y a quelques années l’historienne de l’art Anne Gersten, c’est bien sur un équilibre entre le code et son détournement (« entre la règle et l’émotion », disait l’essayiste en replaçant, le travail, à juste titre, au croisement de l’abstraction géométrique et de l’art construit) que s’appuie une bonne partie de la création de Roel Goussey. On pourrait même tenter de préciser : entre la rigidité et la vibration.

Car chez lui la densité n’est pas le contraire de l’évanescence. La stabilité n’est pas le contraire de la fragilité. Pas plus que l’essentiel n’est l’opposé du dérisoire. L’artiste établit entre les apparents contraires des conditions d’existence réciproques. Et si la symétrie est souvent présente, partout elle se voit légèrement rompue ou du moins ébranlée. Elle ne tend pas à l’essence du visible, dans une sécheresse épurée à la Mondrian. Elle ne tend pas à la spiritualité, comme chez le vertigineux Rothko. Elle reste délibérément à la surface des choses, là où elles ont le plus à dire, mais là aussi où elles cachent le plus mystérieusement leurs secrets. A l’indéfinissable mais très exacte lisière, somme toute, entre le dedans et le dehors.

De l’eau, le philosophe (Bachelard, L’Eau et les rêves, José Corti, 1942) nous a enseigné les voies d’interprétation symbolique infinies auxquelles elle pouvait mener… Variété des gestes et des problématiques qui nous lient à la source de vie ! L’humaniste et le militant nous rappellent sa rareté : la préciosité à présent de la moindre goutte… Approcher l’eau et se frotter à elle, c’est peut-être aussi se rappeler au principe, se ramener à peu, se confronter à soi-même. Rapprocher l’individu de l’espèce. Et, modeste et immense projet à la fois, réconcilier la vue (une vision) et la visée (un destin, un horizon).

Il en va presque de même aujourd’hui du contexte de consommation de l’art et de consommation du bord de mer : l’effet de groupe, voire de meute, domine et vous englue. La contemplation de la mer comme le rapport à l’art vous confrontent à la nécessaire conquête d’une solitude, que ce soit au moment de créer ou au moment de recevoir. Tourisme et internet : même tsunami. Il faut savoir s’abstraire de la marée humaine, s’extraire du flot envahissant de la médiocrité nombriliste ou publicitaire. Travailler avec le rebut, le rejet, le déchet de ce que produit et abandonne la société de consommation. Non pas pour recycler (cette façon écologique de ne pas sortir de la logique économique), mais pour décycler : faire changer de cycle, de statut, de registre. Sans forcément prétendre à faire œuvre à tous les coups, les petits objets de Roel Goussey nous invitent à poser un regard différent sur le fragile, l’insignifiant, l’échoué. (Il y aurait, si ce n’a déjà été fait, toute une théorie à élaborer sur les liens et les prétendues différences entre l’échec et l’échouage en matière de mer et d’art.)

Cette économie de moyens est liée à une forme d’économie de l’image. Il faut savoir produire peu et tâtonner ; certaines techniques vous y obligent et c’est bien ainsi. Il faut savoir, comme une mer, se retirer, pour proposer lentement, laisser affleurer sur la toile ou sur le papier comme sur le rivage les fruits d’un ressac ou d’une décantation.

Les œuvres d’art sont d’une infinie solitude, nous rappelait Rilke, et c’est dans la solitude qu’il faut pouvoir les rencontrer, mais c’est dans l’idée de leur ensemble qu’il faut pouvoir les aimer, les embrasser.

« (…) Que l’on prend, que l’on jette… comme la mer rejette… les goémons » (Serge Gainsbourg – une de ses plus belles !).

Dans un monde d’images où le partage règne sans partage, attendre, garder, cacher semble rare, étrange, à la limite douteux. A peine faite, une image se devrait être vue (puis oubliée) par celui qui l’a faite, pour circuler au hasard dans des communautés de regards anonymes. Le bon sens populaire ou l’usage paresseux voudraient même lui faire « contenir mille mots », mille infos, mille couleurs, un trop-plein d’émotions anecdotiques – et si possible, choquer un peu.

Une image de Roel Goussey, à l’inverse, est lente à décanter et elle contient peu de mots. Une ou deux couleurs à la fois, le plus souvent. Rien de choquant et une seule émotion mais riche, nuancée, durable. Pour autant elle ne doit pas être considérée seule : sa communauté à elle, ce sont les autres images, les essais juste avant ou juste après, les couleurs voisines qui, comme les cordes d’un piano, résonnent entre elles par sympathie. Si son monde contient mille couleurs, et si l’artiste cherche à les embrasser toutes, c’est par petit nombre à la fois.

L’art précieux de Goussey, somme toute, c’est celui d’émerveiller avec trois fois rien. Tout en sachant que trois fois rien, ce n’est jamais peu, et même peu ce n’est jamais n’importe quoi. Aussi plat soit-il, un encéphalogramme recèle toujours une imperceptible dominante de couleur ; il ressemble à cette surface de l’eau qui, au loin, nous apparaît comme une image mentale, la première ou la dernière, peut-être même la seule. Irradiante, magnétique.

La folie guette, la mer veille : pour qui n’a pas perdu la mer, pour qui n’a pas perdu l’esprit ni le double sens des mots, pour qui n’a pas perdu le goût de la lumière, dès lors, tout est trésor. Emmanuel d’Autreppe, septembre 2015

Félix Hannaert °1944

Eloge du silence

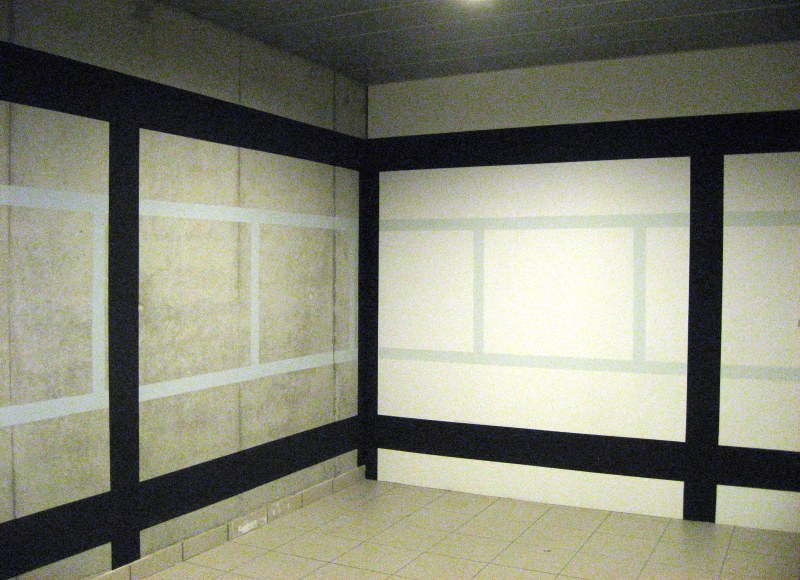

Il est des lieux indéfinissables et sereins dans lesquels on aime se trouver ou errer, des espaces baignés de lumière que l’on prend plaisir à contempler.

Le long de leurs murs s’étirent d’étroite bandes verticales ou obliques par lesquelles pénètre la clarté changeante du soleil.

On se surprend à en observer les infimes variations qui tantôt rompent la géométrie des lignes et bientôt la soulignent. L’espace sous nos yeux par moments s’y dissout et à d’autres se réaffirme.

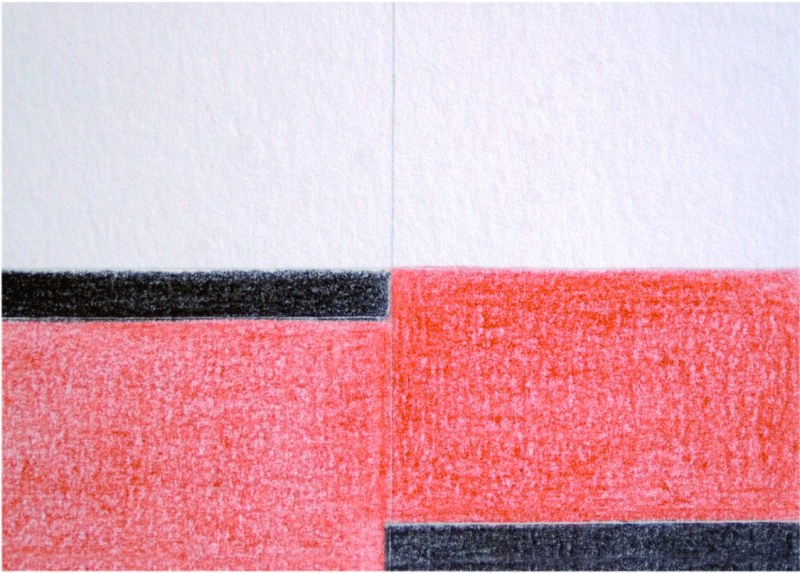

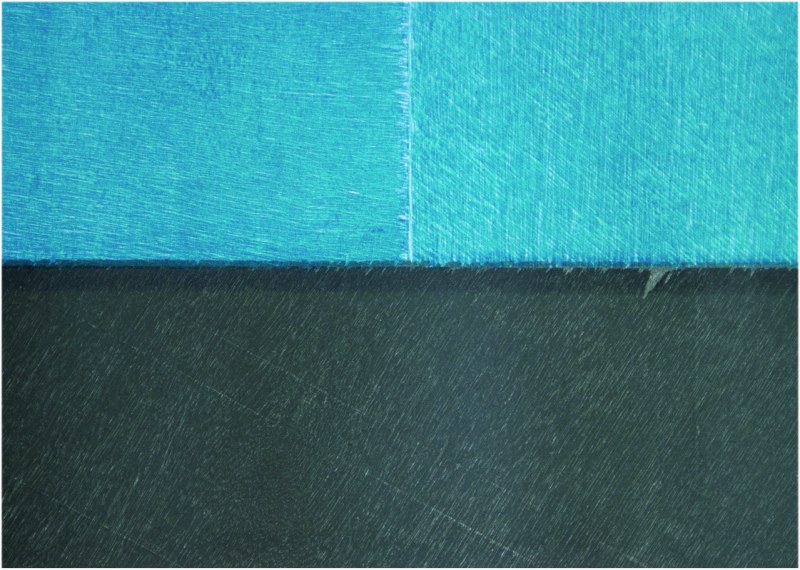

Le même phénomène se produit lorsque l’on regarde des tableaux de Félix Hannaert. Ici les murs sont remplacés par un support en toile de lin sur laquelle, appliquée en de patientes couches , la peinture construit une structure sensible et rigoureuse faite d’horizontales et de verticales.

Aucun sujet n’apparaît derrière cette trame minimaliste, mais on se souvient des dessins réalisés vingt ans plus tôt, qui déjà se focalisaient sur une architecture épurée.

La même charge lumineuse qui emplissait ses vues d’escaliers, d’ateliers ou de couloirs inonde aujourd’hui les surfaces des tableaux. Le grain du papier et les veloutés de la sanguine ou de la mine de plomb se sont mués en recouvrements et tamponnages.

Les couleurs sont franches et vives , qui se superposent et jouent constamment sur la mince frontière séparant la transparence de l’opacité. Les nuances, les progressives transitions d’une ligne à une autre ou celles qui déterminent les angles tiennent du plus exquis vibrato ; de celui qui nous maintient dans cet état de contemplation sans fin où chaque ton se transforme et en fait naître d’autres.

Dans le même esprit, s’opèrent les recherches sur verre ou sur papier calque qui font la part belle aux aplats colorés. L’on songe ici aux expérimentations architecturales de Mondrian ou de Taeuber-Arp ; à cet univers concret qui célèbre la couleur. Puis, parfois, c’est le châssis qui tient lieu de pigment…Dans cette série d’œuvres réalisées sur support nylon, c’est la transparence même de la toile par endroits soulignée de blanc qui interagit avec le cadre de bois. La lumière, alors, n’est plus rapportée mais pénètre directement le matériau pour jouer avec lui. A cet ensemble s’ajoute celui des quasi-monochromes blancs. Troublées seulement d’un peu de vert ou de rose pâle, ces trames silencieuses, austères et sensibles à la fois, résument à merveille la richesse des œuvres de Félix Hannaert. Des œuvres qu’il faut prendre le temps de regarder…et qui en retour imprègnent le regard de manière durable. Magali Parmentier.