Somnambule Amérique…

Serait-il juste et utile, si l’on voulait synthétiser la trajectoire photographique de Michel Beine au fil de trois étapes essentielles, d’estimer que Cuba aura constitué pour lui uneexpérience d’imprégnation ? Le Maroc, une déambulation littéraire et raffinée ? Etl’Amérique, un voyage dans le temps en même temps qu’une initiation photographique,au long d’un chemin rétrospectif ?... Cela sera peut-être réducteur, mais n’en constituerait pas moins une base fiable pour aborder « Highway and Motor Hotel ». Aucentre de cette série, ou plutôt comme un filigrane mais qui recouvre la pellicule plutôtque de se fondre en elle, on ne manquera pas de repérer une silhouette intimidante, legrand nom d’un grand regard – un père, peut-être. Car tout chez Michel Beine – saposition frontale et son cadrage, l’objet banal qui retient son attention et le contour dupays tout entier qu’il dessine à travers ses signes culturels – évoque et appelle la figurede Walker Evans, photographe lettré et aventureux, qui allait installer dans laphotographie du milieu du XXe siècle cette notion paradoxale, et pourtant si précieuseet féconde, de « style documentaire »… Distance médiane, affect moyen, détailsinfimes, intelligence des choses logée davantage dans la sensation que dans lesentimentalisme, et jusqu’aux odeurs intimes du cuir passé ou de la terre brûlée par lesoleil… La référence fait plus encore que d’influencer ou d’encombrer l’oeil et la ligne dutemps mentale de celui qui parcourt ces images toutes récentes de Michel Beine : il finitpar le faire douter, vaciller, hésiter entre ce sentiment de « déjà-vu » et l’incrédulité (lejamais-cru, le décalé). Mais dans cette pratique de l’anachronisme et cet exercice dediscipline du regard que s’impose le photographe, il faut sûrement aussi lire uneconscience ironique, amusée, et la marque, peut-être, de ce que certains critiques de lapost-modernité (Jean-Pierre Keller, par exemple) ont pu appeler « le syndrome de ladeuxième fois » : cette certitude de venir après, ce refus d’imiter tout en citant, cettetentation de se réapproprier tout en inventant, cette dette et cette émancipation tout à lafois, vis-à-vis d’une ascendance culturelle qui nous a fabriqués (et même imprégnés :voyez Hollywood !, tout décrépit soit-il), et que nous prolongeons, à tâtons.

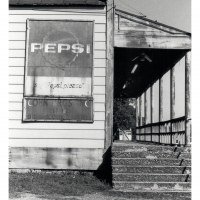

L’Amérique de Michel Beine semble révolue et elle est pourtant contemporaine, c’estcelle des drive-in et des motels, des insignes religieux ou des pancartes publicitaires à la typo typée – et surannée –, celle des espaces vides et des écrans de télé granuleux, au design poussiéreux, des chaises qui semblent assises là de toute éternité, des routes qui ne commencent jamais, qui ne mènent nulle part, qui ne font que passer.

Une pile de linge propre, un carrousel forain dont seule la légende fait tourner encoreles têtes, beaucoup de silence et d’absence, qui n’ont laissé au bord de l’image que de maigres indices : cigarette, serviette en papier, des véhicules à l’abandon, un billard délaissé, des fenêtres fendues, opaques, un pavé écorné, un drap défait. Observation minutieuse d’un monde hors du temps, et en même temps recréation a posteriori de ce même monde, purement fantasmé et imaginaire, tout en demeurant réel, étrange et familier jusque dans les recoins de l’anecdote… L’errance est partout, presque la déréliction, et l’on parcourt ces images avec la mélancolie de ceux qui n’ont à regretter rien de réel, rien de concret, seulement du mythe et des images entr’aperçues. Et l’on sent bien, alors, combien le souci du document touche aux frontières du rêve éveillé… Car ces traces existent pourtant bel et bien, aujourd’hui encore…, encore un peu. Elles figurent peut-être aussi, avant l’ère des grands nivellements opérés par tous les types de mondialisation envisageables et déjà en marche, parmi les derniers vestiges possibles d’une cohabitation d’espaces et de temps distincts, et peut-être hélas désormais inconciliables. Témoignage discret, enfin, d’un photographe au ton juste, qui tente de rester en marge de cette époque, où l’on tend à balancer aux oubliettes la matière tangible et insolite des jours passés, pour mieux se projeter dans l’illusion du lendemain, les horizons chimériques, l’ivresse de la vitesse, les effets de l’emphase. Et où la photographie, trop souvent, ne fait plus que traverser le temps, voire l’air du temps, au lieu de laisser l’histoire se déposer en elle, pas à pas, une étape à la fois…

Demain, nous serons au Texas, ou au Nouveau-Mexique, et personne ne nous cherchera – mais quelques-uns sauront ce que nous sommes venus chercher, et devineront l’instant de la dernière photo, petite porte d’un pays qui un jour fut grand. Emmanuel d’Autreppe

« Ici, on retrouve mon côté frontal. Mais pas neutre. J’accorde beaucoup d’importance à la lumière de début ou fin de journée. J’aime bien avoir du relief, des belles ombres, quelque chose de doux. Ce cinéma à l’abandon, le Tate Theatre, se trouve dans la Sierra Blanca au Texas, avec le lettrage de son nom en train de tomber. C’est une image qui parle d’une époque révolue. »

« Au départ, il y a tout mon travail précédent, notamment au Maroc ou il était déjà question d’errance, de carnet de voyage, explique le photographe. C’est toujours un travail un peu instinctif, impulsif. Il n’y a pas une volonté de construire quelque chose à la base. Souvent, je voyage en famille avec mes trois petits garçons et ma femme. Cette série sur les Etats-Unis a été réalisée au cours d’une dizaine de voyages à travers tout le pays. L’idée, c’est prendre un billet d’avion, louer une voiture et se perdre en espérant trouver de vieux cinémas, des motels, des routes perdues… Emmanuel d’Autreppe (NDLR : critique et éditeur) dit de ce travail que j’emmène les spectateurs en “anachronie” car je montre une Amérique tout à fait décalée. C’est volontaire : je porte un regard décalé et subjectif sur ce pays. Si des gens y vont en espérant voir cela, ils risquent d’être un peu déçus. Ce que je montre, c’est un peu de l’archéologie des années 50, des reliques d’une époque passée, l’architecture et la typographie de cette époque. Il y a un côté nostalgique mais pas passéiste. C’est juste mon univers. Si loin, si proche, comme cette Amérique où beaucoup de gens ont des racines européennes. Ou comme mon enfance vers laquelle je retourne un peu à travers ce travail. »América, highway and motor hotel

Travail entamé, il y a maintenant quatre ans. Un premier voyage aux Etats-Unis sur la côte ouest, un deuxième sur la côte est, un troisième du côté du Golf du Mexique, un quatrième en Géorgie-Floride-Alabama, un cinquième dans la région de Chicago. Un sixième. Un septième. Et peut-être bientôt un huitième!

A chaque fois, louer une voiture, rouler sans but précis et loger n’importe où. Pas d’itinéraire, pas de réservation de motel, car là-bas tout est fait pour le voyage désorganisé.

Les images prises viennent lentement le long de la route. Motels, enseignes, cinémas, pompes à essence, voitures, mobilhomes, objets insolites à l’abandon. Des séries s’organisent, un univers se construit. Mon Amérique à moi, intemporelle et décalée.

Il y a un côté à la fois cinématographique et aussi littéraire : “Stranger than paradise”, “Paris, Texas”, “Sur la route”, “Les rêves de Bunker Hill”. Voyages impulsifs et instinctifs.

Michel Beine