Céline Marique (Chili 1979, vit et travaille à Bruxelles)

Je n’ai de lien entre mes souvenirs que celui de la migration : qu’elle soit physique à travers les frontières continentales ou familiales, ou qu’elle soit imaginaire à travers cette autre réalité onirique qui m’accompagne depuis la petite enfance. J’ai grandi dans un univers de nostalgie, celui de ma mère, des exilés chiliens. Ma nostalgie est différente, elle n’a pas d’objet précis, n’est pas inhérente à un regret. Elle est teintée de mélancolie, bien sûr, de langueur et de fragilité, de violence et de douceur, de contrastes et de bonheur, une nostalgie du futur. La nostalgie est mon regard sur le monde, ma recherche particulière du rêve, ma motivation dans ma pratique photographique. Elle est le sentiment qui m’émeut dans un sujet. Il y a aussi cette lumière que je guette sans jamais l’atteindre, cet instant entre deux, entre la réalité et la fiction, entre l’action et l’attente, entre le don et la perte. L’instant où s’abandonner est possible.

Aubades: Spectres, derrière son épaule, le père et le nourrisson. Et son cou surgit de la lumière qui se prolonge et ouvre le visage avant de tarir, finement éclatée, au bout des boucles. Peut-être dans un appartement sous un toit.

Elle regarde son dos. Nous voyons son torse. Il fouille ses mains. Tendu. Le rouge du tissu et du coussin accentuent la scène qui se déroulera dans un instant et dont nous ne saurons rien parce que nous n’avons aucun droit de savoir ici. Est-ce que la paire de ciseaux va tomber sur le plancher ?

Elle esquisse la nuit. Il la veut. De ses yeux pétrifiés, il la veut. Elle sera sans doute surprise, quand elle se retournera, par son regard, par son désir affamé qui est exhalé par sa posture. Et elle fuira, gracieuse comme la courbe de sa main. Et elle restera pour se blottir dans la mémoire de l’avenir déjà presque entrevue. L’automne frise la ville et augmente l’importance de la situation.

C’est une génération qui a tant perdu. Qui constate. Qui hume ce qui lui reste. Dehors, dans un écran d’arbres, deux corps fluets, décidés – elle, épaules pâles, cou mimant les cygnes, mains réfugiées sur les hanches ; lui, bouche défiante, cheveux indécis, cage thoracique devinée protectrice – c’est une génération qui regarde, par delà la perte et les restes, sans détourner le moindre regard. C’est la génération de ceux de la marge. Qui est vigilante en matière de rêves.

Dans un grand théâtre vide la passion prend une autre allure. Elle, elle s’extrait du décor doré, le rend presque minable par la noblesse de sa silhouette, par l’irrémédiable de son mouvement, par l’expérience de ses mains, par l’impassible liberté de son profil entouré de cheveux noirs qui annulent toute fioriture baroque alentour. Il s’abandonne à la pulsion qui le submerge, cette lave humaine qui le pousse à se cramponner au contact premier et ultime, la conscience passagère des éternités individuelles, et la pression de sa paume voudrait orienter le sort de la chair. Elle s’élève, élégante et sensuelle, autonome et élancée dans l’instant crucial. Sous les sièges vides roulent des cœurs déshydratés.

Ils sont au-dessus de la ville, ils sont presque au-dessus de la nuit. Une nuit d’une époque honteuse qui ne construit plus de temples à Sappho. Une époque qui oublie les fissures qui grignotent néanmoins ses édifices. Eux, ils savent s’y faufiler.

Une chambre trop blanche. Quelle parole ou silence reçu ou provoqué pousse ses bras nus à tomber à côté de sa tête, son ventre à se voûter vers le plafond, ses omoplates à offrir ses seins à la blancheur ? Lui est assis près de la fenêtre, le regard en suspens.

Telles sont les « Aubades » de Céline Marique, ou du moins quelques unes d’entre elles. Des images photographiques qui nous montrent l’amour d’humain à humain dans ce qu’il a de plus complexe, de plus sanguin et de plus fragile. On serait tenté de dire universel aussi, alors que cet an-ci, l’individualisme exhorté par les modèles sociaux et politiques induit quotidiennement une carence grandissante quand il s’agit de sentiments d’union. Les images de Céline Marique vont à l’encontre de cet amenuisement déplorable et médiocre (auquel est sensé pallier l’emploi, la soumission citoyenne, la télévision, les grandes surfaces et le tourisme) – amenuisement des sentiments et des actes de rencontre, de dialogue, d’invention ainsi que de création d’étreintes tant inouïes qu’infinies. Ces images prennent parti pour ce que nous pourrions ou devrions appeler notre potentiel amoureux. Outre la maîtrise indiscutable de la construction spatiale et de la mise en situation des corps, et au-delà de l’instinct très subtil et précis de la photographe qui lui permet de capturer l’instant exemplaire – nous avons le privilège d’être confrontés à des photographies qui agissent comme des poèmes : elles suggèrent puis déclenchent, sans tomber dans le travers d’illustrer ou d’affirmer outre mesure. Images-antidotes donc, dans la pauvreté émotionnelle ambiante. Qui devraient nous inspirer à veiller davantage à ce que nous avons de plus précieux et qui nous rend parfois précieux. Tom Nisse Bruxelles, mi-avril 2007

Sophie Vanghor (Bruxelles 1981 - vit et travaille à Liège)

Qu’il s’agisse d’une main, d’un mot manuscrit, d’un graffiti, d’une silhouette devinée, d’une ombre esquissée, d’une trace laissée sur la toile ou d’un gant de boxe détourné, coupé, multiplié, éventré, l’art de Sofie Vangor toujours renvoie au corps, nous parle du corps. Dans l’image comme dans la manière. Dans le procédé. L’oeuvre chez elle est vie. La toile, le papier, ou le plâtre sont des supports, des intermédiaires, des réceptacles, des échos, des empreintes de vies. De sa vie. Chez elle, qu’importe le flacon....Pourvu que la vie s’y dépose. Qu’il s’agisse de rassembler les membres épars d’une existence pour tenter d’en retrouver le fil, d’en redéfinir la trame, qu’il s’agisse de construire une image, un dessin, une gravure, une installation, une peinture, la pratique artistique fonctionne, chez elle, telle la résurgence insoupçonnée des aléas de son vécu. Si la composante thématique de son oeuvre trouve sa source dans son histoire personnelle, la confection de l’oeuvre, elle aussi, parle de vie, de gestes, de traces, d’énergies, de reprises, de corrections, de nuances subtiles et de recommencements. Chaque ébauche, chaque trace parlent d’énergie et de vie. Philippe Delaite

Pauline Cornu

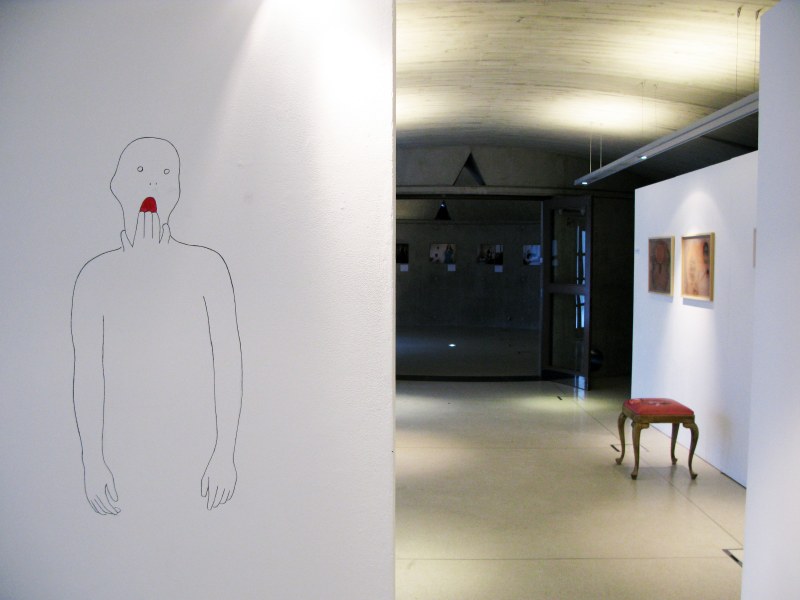

Autre ambiance en compagnie de Pauline Cornu (Tournai, 1980 - vit et travaille à Stambruges) qui tire littéralement le fil rouge corporel de la féminité et du désir. Elle se met également en scène, mais dans la plus grande sobriété, puisque résumée à une silhouette purement linéaire tracée au crayon noir, dessins dans lesquels interviennent fréquemment des fils de coton rouge dont la symbolique sang et passion est évidente. En faisant appel à quelques titres de ses œuvres, "Histoire de voir en dessous De doux objets de sa tendresse", "Mal à 2", ou encore "Tu ne connais pas l’amour inscrit au crayon le long de la jambe d’une enveloppe corporelle" (comme elle nomme ses silhouettes), on devine d’emblée dans quel état d’esprit s’élabore le cheminement, sur soi, autour de soi, dans le rapport à soi et l’autre. Le tout est empreint d’une intense sensualité, d’un érotisme même livrés cependant avec énormément de pudeur et de retenue. Et là, se situe la qualité première de cette œuvre à la fois puissante et touchante.