Des corps nus – bruts, rouges, ouverts – aux sushi et chaises pastels, l’évolution picturale de la jeune peintre se dessine dans la recherche de l’épure. Synthétisation des formes, unité dans la composition et rejet de l’anecdote1 tendent à la rapprocher de son essentiel.

Le rouge, apaisé par le blanc, se décline aujourd’hui en dilutions de roses, appelant la tiédeur de la peau humaine, mais aussi les rubans de fillette, la ouate, les bonbons… l’intimité moelleuse des petits plaisirs aux contours légèrement estompés, comme si cette couleur – souvent ressentie comme interdit social à partir de l’adolescence – invitait à goûter aux tendres madeleines de l’enfance.

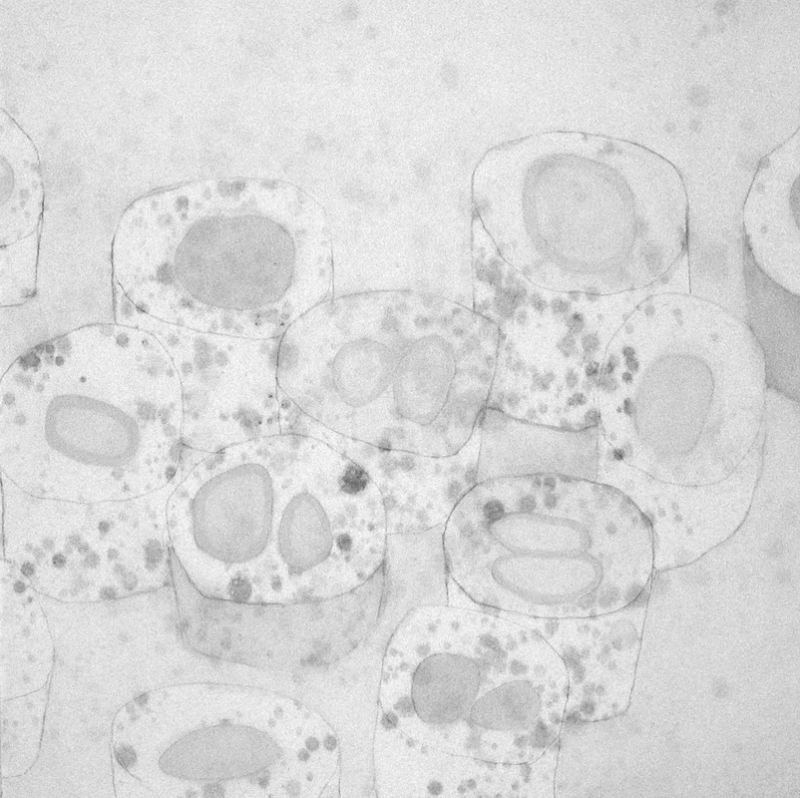

Adoucies par la couche de blanc et par le frottement au chiffon imbibées de diluant, les formes semblent plongées dans un brouillard onirique, tantôt inquiétant, tantôt confortablement familier. Léger ou dense, selon l’accessibilité de ce qu’il voile, il se joue de nos pensées matérialistes et efficaces, en suggérant l’existence d’une étrange tranquillité.

Sylvie Delcroix ne propose pas de grand discours, mais bien un travail qui titille les sens et active les échos singuliers. Les tableaux sont ouverts. Les bulles de silence accueillent l’imaginaire.

Le temps universel reste en suspend, laissant la place à l’impression du temps, muable, personnelle.

A travers des surfaces sans effet de matière ou d’empreinte – rappel souvent évident du côté « physique » de l’oeuvre et de la mémoire des matériaux –, à travers la représentation d’objets inanimés et à travers une recherche formelle2, la peintre évoque le souvenir, l’instant et l’attente.

La consommation du sushi – plat courant au Japon et de plus en plus apprécié dans nos contrées – exige une fraîcheur parfaite. La disposition des chaises laissées en l’état amène à une présence humaine. L’urgence côtoie l’esprit zen, la trace plus ou moins lointaine des corps absents et même les taches – qui ne sont pas sans rappeler l’évolution de moisissures, de photos anciennes ou de jeux de lumière à travers la poussière d’une fenêtre… autres jalons temporels.

Les objets, eux aussi, semblent attendre. Leur attitude ne pourrait-elle pas être celle d’une foule de petits bonshommes qui se bousculent gentiment, d’une dame face à sa fenêtre, de vieux messieurs aux rondeurs sympathiques, d’une bande d’adolescents fragiles, de femmes papotant dans une soirée mondaine?

Le rapport de la chaise avec la chair est immédiat, évident : que serait un siège sans le corps – ou du moins l’idée du corps – qu’il accueille ? Celui du sushi l’est tout autant, puisque sa destinée est l’incorporation complète… Debout face au tableau, le spectateur ne peut que ressentir son propre corps, son désir de le poser, de le relâcher, de le nourrir, de l’oublier… face à la représentation de sièges et de nourritures, qui ne peuvent combler réellement le désir qu’elles ont soulevé. D’où les « petites histoires » qui viennent en tête…

La position assise suggère également une attitude intérieure particulière. Ainsi, le rêve ou tout simplement la « petite bulle » de l’individu, plongé dans ses pensées au coeur de la foule, souligne le fait de se fondre physiquement dans la masse, tout en subissant3 – ou en préservant4 – sa solitude et la subjectivité de sa vision du monde, intrinsèque à sa propre histoire… « Ensemble, mais tout seuls quand même », les sushi et les chaises font écho à l’isolement, à la superficialité des échanges et à l’existence en tant qu’individu doté d’un imaginaire et d’une approche unique du réel.

Parmi d’autres attroupements plus allègres, les groupes de chaises accompagnés de croix roses renvoient d’ailleurs à la situation de la salle d’attente. Assis côte à côte, les patients sont confinés dans leur propre souffrance, loin toute convivialité, certains jusqu’à se tourner le dos. A nouveau, le blanc assourdi la scène : loin des cris et du sang, la douleur, l’angoisse, le malaise, l’espoir… restent bien en dedans.

Et si cette peinture de l’éphémère et de la rêverie interpelle les sens plutôt que la tête, c’est surtout par sa nature organique : bois, casé arti5, huile plutôt qu’acrylique synthétique, matité plutôt que brillance aseptisée, textures et couleurs proches du yaourt, de la barbe à papa, de la moisissure et de la carnation… partout, au-delà de l’ objet, la vie !

Pour Sylvie Delcroix, la peinture représente davantage une expérience vitale perpétuelle qu’un produit fini. Elle la conçoit comme une exploration visant à libérer le flux créatif jusqu’au plaisir de ressentir qu’une toile lui correspond totalement6 – pour un temps. Contempler ce qui devait être exprimé l’épanouit. Puis la quête reprend, mélange de réflexions – sur l’art, l’Homme, son propre rapport au monde –, de prises de distance, de tâtonnements techniques, de gestes spontanés et de choix impulsifs.

A vingt-deux ans, chaque satisfaction s’inscrit nécessairement dans la continuité de la recherche.

Les tableaux de cette phase, Ensemble mais toute seule quand même, mènent en douceur au souvenir gourmand, au trouble ou au mal-être…

Physiquement proches – au sein du public -, nous partons néanmoins là où nos projections nous entraînent, fruits de notre vécu, de nos préoccupations ponctuelles et de nos aspirations.

Le ténu, la suggestion et la remise en question constante – soulignée concrètement par la déclinaison des sujets, l’aspect « non fini » des toiles, l’absence de cadre qui prolonge le blanc, les taches qui semblent évoluer encore, la quasi absence d’ombres qui figeraient les scènes – déclenchent une multitude de perceptions et d’interprétations libres de l’oeuvre.

À sa manière, le travail de l’artiste – ancré dans l’époque actuelle – nous invite à prendre conscience du rapport à l’objet, de l’agitation, de la fuite en avant, de la solitude au coeur de la foule, de l’individualité, de la nécessité de se poser et de prendre le temps – celui de s’explorer, de divaguer, de ressentir, de savourer… mais aussi celui d’être vraiment ensemble, dans la rencontre de nos résonances.

Née en 1984 quelque part dans la vaste campagne wallonne, Emilie Garroy a étudié la peinture à l’Institut Saint Luc ainsi qu’à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège où elle vit et travaille visiblement avec bonheur.

Cette Liégeoise de coeur, qui ne manque pas d’afficher gaiement sa fierté pour sa ville d’adoption, pratique son travail d’illustratrice en mode « tout terrain » – de jeux, bien sûr: ses illustrations à la graphie déliée, au trait vif et sobre, se déclinent en effet sur de nombreux supports – cartes postales, badges, logos et vitrines, carnets, faire-part, parapluies, mugs et objets divers.

Ca fleure le bonheur simple d’être en vie, le désir de le dire et de le dessiner pour mieux le partager.

Emilie a ainsi créé un personnage récurrent qui traverse l’existence avec amour, humour, ironie, tendresse et rêverie. Ses toiles saisissent de petits instants du quotidien, esquissent en quelques traits et en peu de mots les affres de ce personnage imaginaire qui trouve dans une souriante autodérision une réponse légère à l’absurdité de sa condition.

Sous la naïveté apparente et enfantine du personnage, l’artiste entend proposer une réflexion sur l’inadéquation entre une sensibilité exacerbée et les exigences d’une société qui réduit, musèle de plus en plus la libre expression de soi.

Texte de François De Connick.